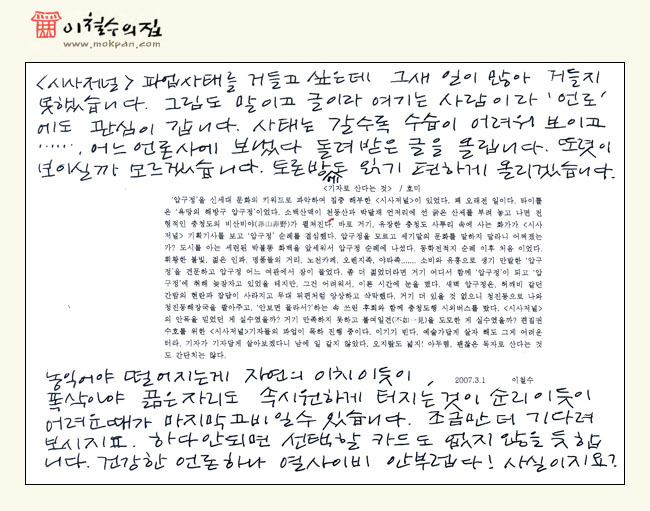

‘압구정’을 신세대 문화의 키워드로 파악하여 집중 해부한 <시사저널>이 있었다. 꽤 오래전 일이다. 타이틀은 ‘욕망의 해방구 압구정’이었다.

소백산맥이 천등산과 박달재 언저리에 선 굵은 산세를 부려 놓고 나면 전형적인 충청도의 비산비야(非山非野)가 펼쳐진다. 바로 거기, 유장한 충청도 사투리 속에 사는 화가가 <시사저널> 기획기사를 보고 ‘압구정’ 순례를 결심했다. 압구정을 모르고 세기말의 문화를 말하지 말라니 어쩌겠는가? 도시를 아는 세련된 박불똥 화백을 앞세워서 압구정 순례에 나섰다. 동학전적지 순례 이후 처음 이었다. 휘황한 불빛, 젊은 인파, 명품들의 거리, 노천카페, 오렌지족, 야타족,...... 소비와 유흥으로 생기 만발한 ‘압구정’을 견문하고 압구정 어느 여관에서 잠이 들었다.

좀 더 젊었더라면 거기 어디서 함께 ‘압구정’이 되고 ‘압구정’에 취해 늦잠자고 있었을 테지만, 그건 어려워서, 이른 시간에 눈을 떴다. 새벽 압구정은, 허깨비 같던 간밤의 현란과 잡답이 사라지고 무대 뒤편처럼 앙상하고 삭막했다. 거기 더 있을 것 없으니 청진동으로 나와 청진동해장국을 팔아주고, ‘안보면 몰라서?’하는 속 쓰린 후회와 함께 충청도행 시외버스를 탔다.

<시사저널>의 안목을 믿었던 게 실수였을까? 거기 만족하지 못하고 불여일견(不如一見)을 도모한 게 실수였을까?

편집권 수호를 위한 <시사저널>기자들의 파업이 목하 진행 중이다. 이기기 빈다.

예술가답게 살자 해도 그게 어려운 터라, 기자가 기자답게 살아보겠다니 남에 일 같지 않았다. 오지랖도 넓지! 아무렴, 괜찮은 독자로 산다는 것도 간단치는 않다.

2007.3.1 이철수

'창간까지' 카테고리의 다른 글

| 한·미 FTA ‘저격수’, 정태인 (0) | 2007.03.02 |

|---|---|

| 이철수의 편지 (0) | 2007.03.02 |

| “라이스를 평양으로 데려오라우” (0) | 2007.02.28 |

| 정유회사와 강도, 그리고 경제정의 (0) | 2007.02.26 |

| 삼성 X파일 2탄이 공개되다 (0) | 2007.02.23 |