제자들이 예수에게 물었다. "저 사람이 눈먼 사람으로 태어난 것은 누구의 죄입니까? 자기 죄입니까? 그 부모의 죄입니까?" 예수가 답했다. "자기 죄 탓도 아니고 부모의 죄 탓도 아니다. 다만 저 사람에게서 하나님의 놀라운 일을 드러내기 위한 것이다." 요한복음 9장에 나오는 예수와 제자 사이의 대화다.

예수는 어떤 죄가 눈을 멀게 했다고 말하지 않았다. 그보다 더 중요한 것이 있기 때문이다. 그러한 약자를 배려할 수 있는 문화와 제도다. 약자를 배려하는 마음, 성경에서 사랑이라 표현되는 바로 그것이다. 그것은 예수의 말처럼 '놀라운 일'이다. 이기적이었던 인간이 이타적으로 돌아서는 순간인 까닭이다. 기실 예수는 이 놀라운 일을 강조했으며 약자를 배려할 수 있는 사회로 바꾸려고 애를 썼다.

이러한 예수를 믿으며 '놀라운 일'을 실천하는 사람이 있다. 바로 함세웅 신부다. 천주교 정의구현사제단을 창립하여 민주화 운동에 앞장섰으며 현재 민주화운동기념사업회 이사장으로 활동 중이다. 그는 한국전쟁의 참상을 목격하고 종교인의 길에 들어섰다. 그는 속세와 결별을 선언한 셈이었으나, 속세는 그와 결별을 선언하지 않았다. 함신부는 신학대에 입학하자마자 4.19를 겪었다. 하지만 1년만에 군사독재정부가 들어섰다. 하루 14시간 노동하던 전태일이 분신하고 독재정권에 비판적인 사람들이 잡혀가 고문당했다. 결국, 그는 천주교정의구현사제단을 결성했다.

"피닉스라 하는 불사조는 신화에 나오는 죽지 않는 새에요. 그런데 죽을 때가 되면 자기가 태어난 나무둥지에서 몸을 부빈대요. 열이 나서 깃털에 불이 붙어서 타서 죽고 재만 남는 거지. 재가 식으면서 한 알이 생겨나고 알에서 새로운 불사조가 나오는 거야. 자기 몸을 불사르면서 생명체를 이어간다, 그래서 불사조라고 하는데, 이 불사조가 예수 그리스도의 상징이야. 자기의 몸을 불태우면서 새로운 생명체를 싹트게 해준다, 순국선열들, 4.19희생자들이 그런 분들인 거예요. 1960년대 신앙인들은 세상에 나가지 못할 때이고 가톨릭이 아주 수구적이었어요. 그때 은사 신부님께서 이런 이야기를 해주셨고, 세상을 변혁시키는 게 신앙인의 의무구나 깨닫게 된거야..."

이것이 바로 함세웅 신부가 민주화 운동에 뛰어든 계기다. 누구처럼 서울시를 하나님께 봉헌하기 위해서가 아니었다. 정치활동을 통해 대한민국의 국교를 천주교로 만들기 위해서도 아니었다. 민주주의와 인권은 약자를 배려하기 위한 기초적인 제도장치다. 그는 진정 예수의 제자였다. 약자를 배려하는 사회문화와 제도를 위해 민주화 운동에 뛰어든 것이다.

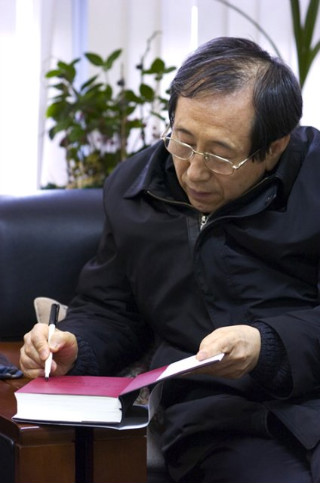

함세웅 신부는 감기 탓에 두툼한 외투를 입고 있었다. 그는 '이명박 감기'에 걸렸다고 웃으며 말했다. 언중유골이었다. 현재 한나라당 신지호 의원이 발의한 법안은 과거사 위원회 14개를 통폐합하는 내용을 담고 있다. 약자를 배려할 수 있는 문화가 정착될 수 있도록 우리의 역사를 풍성하게 해줄 과거사 위원회가 위기에 처했다. 민주화운동기념사업회는 포함되지 않았지만, 활동은 예전과 달리 위축될 우려가 크다. 장로 출신 대통령이 이런 위기와 우려를 주도한다는 역설적인 사실을 예수도 알고 있을까.

"내가 이 땅에 평화를 주러 왔다고 생각하지 말라. 나는 평화가 아니라 칼을 주러 왔다."(마태10:34)

예수는 개인만을 위한 평화를 주러 오지 않았다. 세상을 변혁시키기 위한 칼을 주러 왔다. 물론, 그 칼은 타인의 피를 흘리게 하는 무기가 아니다. 예수 스스로 제자에게 칼을 거두게 하고 체포되어 십자가를 지지 않았던가. 칼은 개인의 안위를 단칼에 깨고 나올 수 있는 용기다. 강자의 달콤한 유혹을 단칼에 물리치고 사회를 변혁시킬 의지다.

함세웅 신부는 여기저기에서 책을 꺼냈다. 젊은이들을 보면 항상 어떻게든 책을 챙겨주고 싶은 마음이라고 한다. 여러 책 중에서 기도서에 사인을 받았다. 훗날 가톨릭이나 기독교로 신앙생활을 하게 되면 펼쳐보기 위해서다. 아! 혹시 오해할까봐 하는 말인데, 나는 성경은 가끔 읽지만 성당도 교회도 다니지 않는 사람이다. 아직 성당이나 교회에서 예수를 발견하지 못한 탓이다. 하지만 그의 얼굴에서 예수의 흔적을 봤다. 그는 예수를 믿는 것에서 그치지 않았다. 예수의 그림자를 따라가며 닮은 사람이었다. 그와 같은 신부가 있는 성당이라면 마음을 기댈 수 있을 것 같다.

임병식 인턴기자

'좌충우돌 인턴수기' 카테고리의 다른 글

| 대학원생 박씨, 그가 인터넷을 끊은 사연 (47) | 2009.01.23 |

|---|---|

| '장보기의 설레임' 앗아간 마트의 악몽 (2) | 2009.01.23 |

| 용산 참사 사망 경찰의 부친과 술잔을 마주쳤다 (29) | 2009.01.22 |

| 미네르바 구속이 각본에 따른 것이라고? (2) | 2009.01.21 |

| 기자를 해보니, 글의 무서움을 알게 되었다 (0) | 2009.01.13 |